Entretiens

Spectacle :"nos gestes,au quotidien,chuchotés" dansé par catherine may atlani et gisele greau; chant marie ange cousin et accordeon jean pierre nicole

Entretien mené par Ana Bordenave - le 11 décembre 2014, Paris

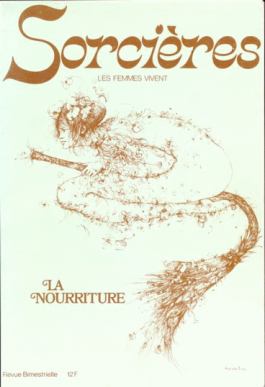

autour de la contribution de Catherine May Atlani à la revue Sorcières, les Femmes vivent

Catherine May Atlani : Nos générations étaient nées pendant ou après la guerre, et il a fallu ouvrir toutes les portes car à 16 ans, 17 ans, on est arrivée dans un monde extrêmement misogyne. J’ai contribué à la création des premières compagnies de danse en province, mais je suis arrivée en Normandie par hasard, grâce à un financement. J’avais l’habitude de Paris, mais à Rouen, quand j’entrais dans les cafés, je n’étais pas la bienvenue, il n’y avait aucune femme ; de plus, j’y étais la seule femme chorégraphe avec une compagnie. Il y avait une relation à la femme qui était... C’est ainsi que je suis arrivée à Sorcières, parce que je n’en pouvais plus.

Ana Bordenave : Cette revue était-elle un soutien pour vous ?

C.M.A. : Oui, c’était intéressant parce qu’on travaillait ensemble. Je commençais ma recherche par rapport à la voix et je travaillais beaucoup sur des textes, particulièrement avec Françoise Clédat et Claude Maillard à la période de Sorcières. Je suis musicienne et danseuse de formation, et j’ai réussi à rassembler les deux à travers cette recherche. On était dans des partages traversants, c’était une époque où, pour la première fois, on pouvait mélanger et on y allait ensemble. À la fin de Sorcières chacune a fait sa route. Mais je pense qu’on a été nourri de ces réflexions communes, de ces engueulades.

1/7

A.B. : Entreteniez-vous une vraie collaboration avec les écrivaines de Sorcières au-delà de la rédaction de la revue elle-même ?

Oui, tout à fait, et Claude Maillard m’avait fait connaître un garçon, Eric Sarner, qui organisait des performances à Beaubourg, j’en avais fait plein avec lui, et c’est encore un ami. Il est resté quelques amitiés comme ça très fortes. Il y avait une bande de gens très ouverts à ce moment-là, et c’était très bien.

Etiez-vous abonnée à la revue avant d’y participer ? Oui.

Avez-vous été attirée par la nouveauté culturelle et artistique qu’elle présentait ou bien était-ce plutôt un engagement politique ?

Non, c’était des textes de femmes qui avaient une belle vocation. Ça apportait une nouveauté. J’ai adoré les textes de Françoise Clédat, et je lui ai téléphoné pour la rencontrer. De plus, comme c’était un groupe, j’avais envie de les rencontrer. C’est comme ça que ça s’est fait au départ. Dans Sorcières, il y avait un peu des équipes, des personnes qui s’aimaient bien, qui travaillaient plus ensemble que d’autres. C’était un lien affectif, il n’y avait pas d’organisation. C’était un vrai mouvement, un élan. Je pense que cet élan, à un moment donné, était devenu moins nécessaire.

Moins nécessaire pour les participantes ? Je pense, pour les participantes.

2/7

Vous sentiez-vous plus proche des écrivaines que des artistes plasticiennes ?

Oui, en ce temps-là, et je lisais tout. C’était une époque très riche, très vivante. C’est en cela que c’était de la politique, parce qu’on n’avait pas le choix. C’est à dire, soit on s’engageait et on arrivait à faire quelque chose, sinon la société vous fermait ses portes, c’était très difficile.

Au temps du MLF, avez-vous ressenti des difficultés à lier votre travail de création et votre engagement politique ?

Je n’ai pas eu d’engagement politique direct, en me comparant à d’autres personnes. Je disais : « je milite à l’intérieur de mon art », et finalement, je ne le regrette pas, et je le pense encore. C’est grâce à ça que je suis restée très obsédée, comme une espèce de tête chercheuse, ça m’a permis d’avancer vers ce travail de recherche que je fais maintenant sur le son.

Cette envie de se battre à travers son art, la ressentiez-vous partagée par d’autres artistes ou écrivaines de l’époque ?

J’ai croisé des gens moins tonitruants que moi, mais qui partageaient plus ou moins cette idée. J’ai toujours eu conscience du politique et je suis toujours intervenue, mais je n’ai jamais voulu adhérer à un parti. Je ne voulais pas être marqué par eux. Je voulais garder ma liberté.

3/7

Et les groupes féministes ?

J’ai pu y participer, oui, mais de façon sporadique, et je n’aimais pas ça. Ce n’était pas une époque simple. Quand les groupes se formaient, il y avait des diktats par celles qui disaient avoir la pensée juste, et ces groupes se transformaient vite en crise de pouvoir. Dans Sorcières, ce n’était pas trop ça, parce que Xavière [Gauthier] laissait faire : il y avait toujours une personne qui menait une revue et elle la menait comme elle voulait. Xavière n’était pas toujours quelqu’un de facile, mais il y avait une autre femme en elle, et elle laissait faire les participantes librement, je trouvais que c’était bien. Par rapport à d’autres amies qui étaient très MLF, dans le politique, à Sorcières on n’était pas politique directement mais on l’était à travers l’art.

Le livre de Fabienne Dumont m’a appris que vous aviez dirigé une exposition Sorcières en 1979. D’où venait cette volonté de faire une exposition ?

Sorcières en tant que telle n’existait que par les gens qui étaient dedans, donc il y avait des sous-groupes dans la revue. À l’époque, je faisais beaucoup d’expositions. J’exposais des œuvres de femmes, ainsi que des bouts de textes que je photographiais pour les exposer, ou des textes que j’écrivais moi-même. Puis, généralement, je faisais une performance à travers les toiles, le corps, et à travers la lecture des mots que je travaillais dans mon corps.

L’exposition de Sorcières s’est déroulée comme cela ? Vous y avez réalisé des performances ? Oui. J’ai toujours fait ça, et je le referais volontiers.

4/7

La seconde partie de l’exposition s’est organisée à Rouen. Était-ce dans les locaux de votre compagnie de danse ?

Ça devait être là où j’étais, mais j’étais tellement dans un tourbillon, je faisais à peu près une exposition par semaine, donc celle de Sorcières a été intégrée dans tout un mouvement.

Les mêmes créatrices et les mêmes œuvres ont-elles été présentées dans les deux lieux à Paris et à Rouen ?

Il y avait à peu près les mêmes. Il y avait aussi une bande de filles de Rouen qui travaillaient beaucoup avec moi : une photographe, Marie Stefani, une artiste qui faisait des tableaux avec des bouts de tissus, Danièle Dunogent, et une cinéaste, Michèle Le Meur ; mais elles ne participaient pas à Sorcières comme moi. Et il y avait des textes de Françoise [Clédat], de Claude [Maillard], et sûrement d’autres personnes, mais je ne me souviens plus.

L’annonce de l’exposition dans le numéro 16 évoque la diffusion d’une chorégraphie que vous aviez montée à partir de textes issus de Sorcières. Vous en souvenez-vous ?

Je pense que c’est un film que j’avais intégré à mon spectacle Voyage mémoire. Je l’avais tourné avec Marie Stefani et une comédienne du théâtre du Soleil. On y voyait des personnes avec des valises qui couraient dans des dunes de sable, c’était très beau. J’ai beaucoup travaillé avec les valises et les passages parce que je suis d’origine juive, ma famille a été marquée, et ma mémoire est pleine de ça. Mais à Sorcières il n’y avait pas du tout cette problématique.

5/7

Dans les années 1970, vous réalisiez des chorégraphies d’un côté mais aussi des performances. Comment les deux pratiques se superposaient-elles dans votre travail de recherche ?

Quand je faisais des performances, j’étais consciente de la performance et j’aimais son côté aléatoire. Mon travail en danse, comme la performance, était lié à une parole différente sur le corps. Par exemple, j’ai toujours travaillé avec des hommes et des femmes dans mes chorégraphies, mais il n’y avait pas le masculin ou le féminin représenté. Je travaillais dans un lien commun. Hélène Cixous, avec qui j’étais très amie à l’époque, aimait bien mes chorégraphies parce qu’elle trouvait qu’il y avait cette absence de représentation du masculin et du féminin. On avait toute les deux organisée un évènement à la Cartoucherie, je ne me souviens plus quand exactement. C’était dans un prolongement de Sorcières. J’avais fait un spectacle au théâtre de la tempête, qui s’appelait « Hélas, journal dansé », et on avait fait un débat sur le corps. Je me souviens aussi d’un article de Minute où il était écrit : « les Ballets de la Cité, des danseurs qui pensent ». À cette époque, les danseurs ne devaient pas penser, ils devaient danser. Moi, je venais de l’histoire juive, et j’ai trouvé une danse propre en France, avec des corps beaux. On niait complètement l’histoire de la Shoah, les déportations, les corps moches, morts, en pyjamas rayés. La danse était propre sur elle.

6/7

Est-ce l’histoire de la Shoah qui a fondé votre relation particulière au corps, qui l’a amené dans vos recherches ?

Peut-être. Une façon de dire « il faut rendre leurs corps aux gens ». D’ailleurs maintenant, je rends leurs corps aux gens, à travers mes cours qui ne sont pas vraiment des cours de danse mais plutôt des cours sur la posture et la voix, en considérant que le corps est un instrument. J’en suis arrivé là à travers les différentes étapes qui me sont arrivées dans ma vie. Sorcières était une étape importante parce que c’était la relation aux mots, même si cette recherche avait déjà commencé avant, avec mon travail sur les textes d’Andrée Chedid. Mais j’ai aussi travaillé avec le son, et j’ai beaucoup travaillé dans la matière, avec de la farine, du sable, du charbon, de l’eau dans Voyage mémoire, j’ai même fait réaliser un extrait de falaise pour un Phèdre que je montais. On me disait que j’étais folle à l’époque quand je réalisais ça ! J’espère garder en moi cette folie jusqu’au bout de mon existence.

7/7

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Entretien avec Andrée Chedid - Eric Sarmer, Andrée Chedid et Catherine May Atlani - Photographie : Marie Stefani

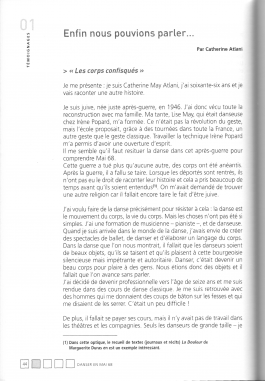

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Entretiens

Spectacle :"nos gestes,au quotidien,chuchotés" dansé par catherine may atlani et gisele greau; chant marie ange cousin et accordeon jean pierre nicole

Entretien mené par Ana Bordenave - le 11 décembre 2014, Paris

autour de la contribution de Catherine May Atlani à la revue Sorcières, les Femmes vivent

Catherine May Atlani : Nos générations étaient nées pendant ou après la guerre, et il a fallu ouvrir toutes les portes car à 16 ans, 17 ans, on est arrivée dans un monde extrêmement misogyne. J’ai contribué à la création des premières compagnies de danse en province, mais je suis arrivée en Normandie par hasard, grâce à un financement. J’avais l’habitude de Paris, mais à Rouen, quand j’entrais dans les cafés, je n’étais pas la bienvenue, il n’y avait aucune femme ; de plus, j’y étais la seule femme chorégraphe avec une compagnie. Il y avait une relation à la femme qui était... C’est ainsi que je suis arrivée à Sorcières, parce que je n’en pouvais plus.

Ana Bordenave : Cette revue était-elle un soutien pour vous ?

C.M.A. : Oui, c’était intéressant parce qu’on travaillait ensemble. Je commençais ma recherche par rapport à la voix et je travaillais beaucoup sur des textes, particulièrement avec Françoise Clédat et Claude Maillard à la période de Sorcières. Je suis musicienne et danseuse de formation, et j’ai réussi à rassembler les deux à travers cette recherche. On était dans des partages traversants, c’était une époque où, pour la première fois, on pouvait mélanger et on y allait ensemble. À la fin de Sorcières chacune a fait sa route. Mais je pense qu’on a été nourri de ces réflexions communes, de ces engueulades.

1/7

A.B. : Entreteniez-vous une vraie collaboration avec les écrivaines de Sorcières au-delà de la rédaction de la revue elle-même ?

Oui, tout à fait, et Claude Maillard m’avait fait connaître un garçon, Eric Sarner, qui organisait des performances à Beaubourg, j’en avais fait plein avec lui, et c’est encore un ami. Il est resté quelques amitiés comme ça très fortes. Il y avait une bande de gens très ouverts à ce moment-là, et c’était très bien.

Etiez-vous abonnée à la revue avant d’y participer ? Oui.

Avez-vous été attirée par la nouveauté culturelle et artistique qu’elle présentait ou bien était-ce plutôt un engagement politique ?

Non, c’était des textes de femmes qui avaient une belle vocation. Ça apportait une nouveauté. J’ai adoré les textes de Françoise Clédat, et je lui ai téléphoné pour la rencontrer. De plus, comme c’était un groupe, j’avais envie de les rencontrer. C’est comme ça que ça s’est fait au départ. Dans Sorcières, il y avait un peu des équipes, des personnes qui s’aimaient bien, qui travaillaient plus ensemble que d’autres. C’était un lien affectif, il n’y avait pas d’organisation. C’était un vrai mouvement, un élan. Je pense que cet élan, à un moment donné, était devenu moins nécessaire.

Moins nécessaire pour les participantes ? Je pense, pour les participantes.

2/7

Vous sentiez-vous plus proche des écrivaines que des artistes plasticiennes ?

Oui, en ce temps-là, et je lisais tout. C’était une époque très riche, très vivante. C’est en cela que c’était de la politique, parce qu’on n’avait pas le choix. C’est à dire, soit on s’engageait et on arrivait à faire quelque chose, sinon la société vous fermait ses portes, c’était très difficile.

Au temps du MLF, avez-vous ressenti des difficultés à lier votre travail de création et votre engagement politique ?

Je n’ai pas eu d’engagement politique direct, en me comparant à d’autres personnes. Je disais : « je milite à l’intérieur de mon art », et finalement, je ne le regrette pas, et je le pense encore. C’est grâce à ça que je suis restée très obsédée, comme une espèce de tête chercheuse, ça m’a permis d’avancer vers ce travail de recherche que je fais maintenant sur le son.

Cette envie de se battre à travers son art, la ressentiez-vous partagée par d’autres artistes ou écrivaines de l’époque ?

J’ai croisé des gens moins tonitruants que moi, mais qui partageaient plus ou moins cette idée. J’ai toujours eu conscience du politique et je suis toujours intervenue, mais je n’ai jamais voulu adhérer à un parti. Je ne voulais pas être marqué par eux. Je voulais garder ma liberté.

3/7

Et les groupes féministes ?

J’ai pu y participer, oui, mais de façon sporadique, et je n’aimais pas ça. Ce n’était pas une époque simple. Quand les groupes se formaient, il y avait des diktats par celles qui disaient avoir la pensée juste, et ces groupes se transformaient vite en crise de pouvoir. Dans Sorcières, ce n’était pas trop ça, parce que Xavière [Gauthier] laissait faire : il y avait toujours une personne qui menait une revue et elle la menait comme elle voulait. Xavière n’était pas toujours quelqu’un de facile, mais il y avait une autre femme en elle, et elle laissait faire les participantes librement, je trouvais que c’était bien. Par rapport à d’autres amies qui étaient très MLF, dans le politique, à Sorcières on n’était pas politique directement mais on l’était à travers l’art.

Le livre de Fabienne Dumont m’a appris que vous aviez dirigé une exposition Sorcières en 1979. D’où venait cette volonté de faire une exposition ?

Sorcières en tant que telle n’existait que par les gens qui étaient dedans, donc il y avait des sous-groupes dans la revue. À l’époque, je faisais beaucoup d’expositions. J’exposais des œuvres de femmes, ainsi que des bouts de textes que je photographiais pour les exposer, ou des textes que j’écrivais moi-même. Puis, généralement, je faisais une performance à travers les toiles, le corps, et à travers la lecture des mots que je travaillais dans mon corps.

L’exposition de Sorcières s’est déroulée comme cela ? Vous y avez réalisé des performances ? Oui. J’ai toujours fait ça, et je le referais volontiers.

4/7

La seconde partie de l’exposition s’est organisée à Rouen. Était-ce dans les locaux de votre compagnie de danse ?

Ça devait être là où j’étais, mais j’étais tellement dans un tourbillon, je faisais à peu près une exposition par semaine, donc celle de Sorcières a été intégrée dans tout un mouvement.

Les mêmes créatrices et les mêmes œuvres ont-elles été présentées dans les deux lieux à Paris et à Rouen ?

Il y avait à peu près les mêmes. Il y avait aussi une bande de filles de Rouen qui travaillaient beaucoup avec moi : une photographe, Marie Stefani, une artiste qui faisait des tableaux avec des bouts de tissus, Danièle Dunogent, et une cinéaste, Michèle Le Meur ; mais elles ne participaient pas à Sorcières comme moi. Et il y avait des textes de Françoise [Clédat], de Claude [Maillard], et sûrement d’autres personnes, mais je ne me souviens plus.

L’annonce de l’exposition dans le numéro 16 évoque la diffusion d’une chorégraphie que vous aviez montée à partir de textes issus de Sorcières. Vous en souvenez-vous ?

Je pense que c’est un film que j’avais intégré à mon spectacle Voyage mémoire. Je l’avais tourné avec Marie Stefani et une comédienne du théâtre du Soleil. On y voyait des personnes avec des valises qui couraient dans des dunes de sable, c’était très beau. J’ai beaucoup travaillé avec les valises et les passages parce que je suis d’origine juive, ma famille a été marquée, et ma mémoire est pleine de ça. Mais à Sorcières il n’y avait pas du tout cette problématique.

5/7

Dans les années 1970, vous réalisiez des chorégraphies d’un côté mais aussi des performances. Comment les deux pratiques se superposaient-elles dans votre travail de recherche ?

Quand je faisais des performances, j’étais consciente de la performance et j’aimais son côté aléatoire. Mon travail en danse, comme la performance, était lié à une parole différente sur le corps. Par exemple, j’ai toujours travaillé avec des hommes et des femmes dans mes chorégraphies, mais il n’y avait pas le masculin ou le féminin représenté. Je travaillais dans un lien commun. Hélène Cixous, avec qui j’étais très amie à l’époque, aimait bien mes chorégraphies parce qu’elle trouvait qu’il y avait cette absence de représentation du masculin et du féminin. On avait toute les deux organisée un évènement à la Cartoucherie, je ne me souviens plus quand exactement. C’était dans un prolongement de Sorcières. J’avais fait un spectacle au théâtre de la tempête, qui s’appelait « Hélas, journal dansé », et on avait fait un débat sur le corps. Je me souviens aussi d’un article de Minute où il était écrit : « les Ballets de la Cité, des danseurs qui pensent ». À cette époque, les danseurs ne devaient pas penser, ils devaient danser. Moi, je venais de l’histoire juive, et j’ai trouvé une danse propre en France, avec des corps beaux. On niait complètement l’histoire de la Shoah, les déportations, les corps moches, morts, en pyjamas rayés. La danse était propre sur elle.

6/7

Est-ce l’histoire de la Shoah qui a fondé votre relation particulière au corps, qui l’a amené dans vos recherches ?

Peut-être. Une façon de dire « il faut rendre leurs corps aux gens ». D’ailleurs maintenant, je rends leurs corps aux gens, à travers mes cours qui ne sont pas vraiment des cours de danse mais plutôt des cours sur la posture et la voix, en considérant que le corps est un instrument. J’en suis arrivé là à travers les différentes étapes qui me sont arrivées dans ma vie. Sorcières était une étape importante parce que c’était la relation aux mots, même si cette recherche avait déjà commencé avant, avec mon travail sur les textes d’Andrée Chedid. Mais j’ai aussi travaillé avec le son, et j’ai beaucoup travaillé dans la matière, avec de la farine, du sable, du charbon, de l’eau dans Voyage mémoire, j’ai même fait réaliser un extrait de falaise pour un Phèdre que je montais. On me disait que j’étais folle à l’époque quand je réalisais ça ! J’espère garder en moi cette folie jusqu’au bout de mon existence.

7/7

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Retrouvez les différentes contributions à la revue Sorcières de Catherine May Atlani sur le site : FemEnReve.

Entretien avec Andrée Chedid - Eric Sarmer, Andrée Chedid et Catherine May Atlani - Photographie : Marie Stefani

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris

Témoignage Enfin nous pouvions parler de Catherine May Atlani, recueilli dans l'ouvrage Danser en Mai 68, Premiers éléments - 2014.

7° édition de la collection Journées de réflexion, un projet de l'Association pour le Développement de la Danse à Paris